Термосопротивление овен

Термосопротивление овен – это не просто компонент, а ключевой элемент в системах контроля температуры, особенно в сложных промышленных приложениях. Часто, при первом знакомстве, многие рассматривают его как замену термопарам, но это, как правило, упрощенный взгляд. В реальности, выбор между ними, или даже альтернативными решениями, требует глубокого понимания специфики задачи, условий эксплуатации и, конечно, понимания характеристик самого датчика. Попытаюсь поделиться некоторыми наблюдениями, основанными на практике, и развеять некоторые распространенные мифы.

Что такое термосопротивление и почему его используют?

Начнем с основ. **Термосопротивление** – это тип термометра, принцип работы которого основан на изменении электрического сопротивления материала с температурой. В отличие от термопары, которая генерирует небольшое напряжение, термосопротивление требует для работы внешнего источника тока. Это, с одной стороны, усложняет схему, но дает и ряд преимуществ. Например, в некоторых случаях обеспечивает более высокую точность и линейность, а также менее подвержено влиянию электромагнитных помех. В промышленном секторе, где стабильность показаний критична, это становится важным фактором.

Применение термосопротивлений обширно: от контроля температуры в химической промышленности и металлургии до систем управления тепловой энергией в энергетике. Они используются в печах, реакторах, теплообменниках и других устройствах, где требуется точное и надежное измерение температуры. Но важно помнить – просто установить датчик недостаточно. Необходимо правильно подобрать тип термосопротивления, учитывая диапазон измеряемых температур, требования к точности и скорости отклика, а также условия окружающей среды.

Выбор материала и его влияние на характеристики

Выбор материала, из которого изготовлено термосопротивление, играет определяющую роль в его характеристиках. Наиболее распространенными материалами являются сплавы на основе платины (Pt100, Pt1000) и никеля (Ni100, Ni200). Платиновые термосопротивления (Pt100) считаются эталонными благодаря своей высокой стабильности и точности. Однако, они дороже, и могут быть менее надежными в условиях сильной вибрации или механических нагрузок. Никелевые термосопротивления – более доступный вариант, но их точность ниже, и они более подвержены дрейфу с течением времени.

Я лично столкнулся с ситуацией, когда в металлургическом производстве использовали Ni100. Вначале все показатели были в пределах нормы, но через несколько месяцев наблюдался заметный дрейф. При выяснении причин оказалось, что вибрация оборудования, хотя и не критичная, оказывала влияние на показания датчика. В итоге, пришлось перейти на Pt100 с дополнительной виброизоляцией – это решение значительно повысило надежность системы.

Проблемы, возникающие при эксплуатации

Несмотря на кажущуюся простоту, эксплуатация термосопротивлений может быть сопряжена с определенными проблемами. Одной из наиболее распространенных является эффект 'холодного запуска'. Когда датчик начинает работать при разных температурах, возникает разность температур между датчиком и окружающей средой, что приводит к неточностям. Для минимизации этого эффекта используются различные методы компенсации, например, автоматическая компенсация температуры (ATC) или использование специальных схем с подогревом датчика.

Еще одна проблема – это влияние электромагнитных помех. В промышленных условиях, где присутствует большое количество электрооборудования, датчики могут подвергаться воздействию электромагнитных полей, что приводит к искажению показаний. В таких случаях необходимо использовать экранированные кабели и схемы, а также применять методы фильтрации сигналов. ООО Шанхай Ичан готовит датчики с усиленной защитой от помех, но и тут нужно учитывать специфику конкретной установки. Например, в старых цехах с некачественной проводкой приходится тратить больше усилий на экранирование.

Альтернативы и будущее термосопротивлений

Конечно, термосопротивления не единственное решение для измерения температуры. Термопары по-прежнему широко используются, особенно в ситуациях, когда требуется широкий диапазон измеряемых температур и высокая устойчивость к вибрациям. Также появляются новые технологии, такие как пироэлектрические датчики и волоконные датчики температуры, которые обладают рядом преимуществ, но пока не получили широкого распространения.

Я думаю, что будущее термосопротивлений тесно связано с развитием цифровых технологий и интеллектуальных систем управления. Все больше датчиков оснащаются встроенными микроконтроллерами и возможностью беспроводной передачи данных, что упрощает их интеграцию в современные системы автоматизации. Кроме того, продолжается работа над повышением точности и стабильности термосопротивлений, а также над разработкой новых материалов с улучшенными характеристиками. В нашей компании, например, сейчас активно разрабатываются датчики с повышенной устойчивостью к агрессивным средам.

Заключение

Работа с термосопротивлениями требует не только знания теории, но и практического опыта. Важно учитывать все факторы, влияющие на точность и надежность измерений, и выбирать наиболее подходящее решение для конкретной задачи. Не стоит забывать и о необходимости регулярной калибровки датчиков, чтобы обеспечить их соответствие требованиям. Надеюсь, мои наблюдения помогут вам лучше понять особенности применения этого важного компонента в различных отраслях промышленности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Поплавковый уровнемер с внешним поплавковым цилиндром

Поплавковый уровнемер с внешним поплавковым цилиндром -

Преобразователь малого перепада давления

Преобразователь малого перепада давления -

Радарный уровнемер

Радарный уровнемер -

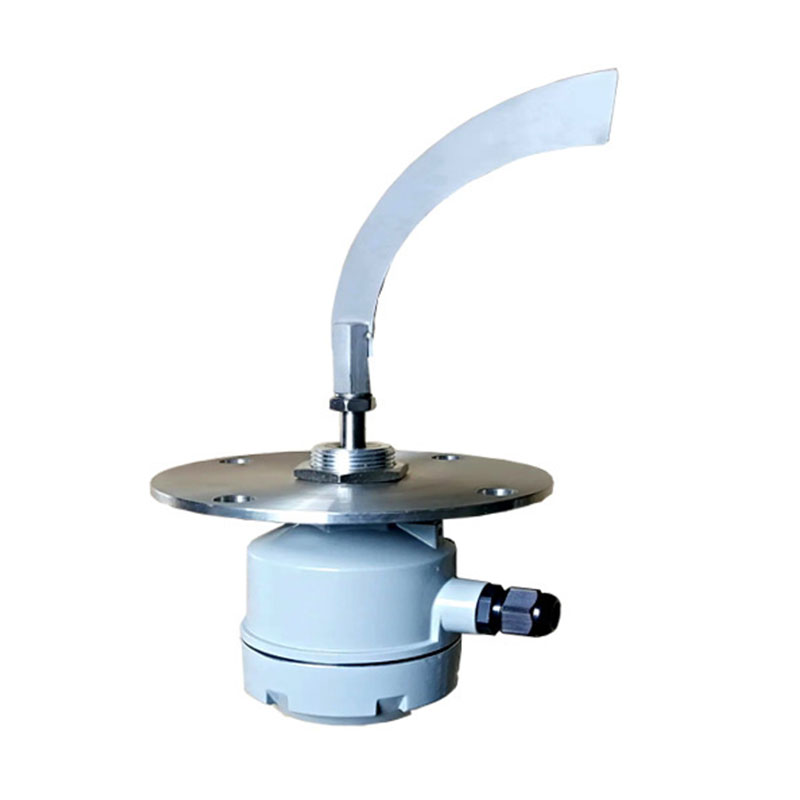

Лопастной поворотный выключатель уровня

Лопастной поворотный выключатель уровня -

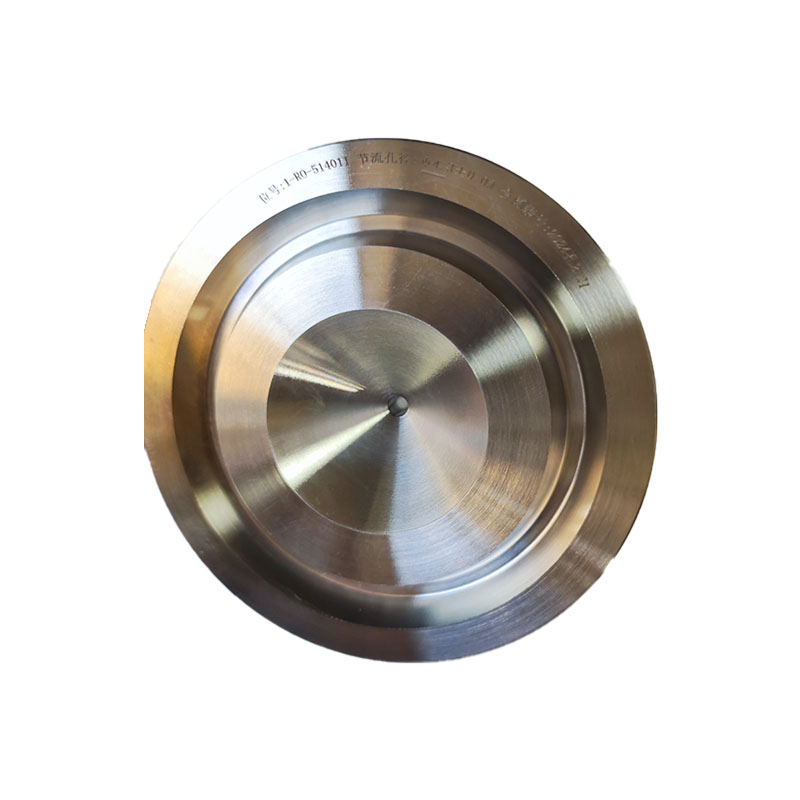

Ограничительная диафрагма (многоступенчатое ограничение расхода)

Ограничительная диафрагма (многоступенчатое ограничение расхода) -

Манометр

Манометр -

Металлический поплавковый расходомер

Металлический поплавковый расходомер -

Интеллектуальный закручивающий вихревой газовый расходомер

Интеллектуальный закручивающий вихревой газовый расходомер -

Вихревой расходомер

Вихревой расходомер -

Интеллектуальный преобразователь перепада давления на основе монокристаллического кремния

Интеллектуальный преобразователь перепада давления на основе монокристаллического кремния -

Многосекционная диафрагма (балансная)

Многосекционная диафрагма (балансная) -

Тепловой массовый расходомер газа

Тепловой массовый расходомер газа

Связанный поиск

Связанный поиск- Дроссельное устройство производитель

- Встраиваемый тепловой массовый расходомер газа основный покупатель

- Жидкостный турбинный расходомер поставщик

- Ультразвуковой газовый расходомер

- Измерение термосопротивления производитель

- Датчик термосопротивления основный покупатель

- Расходомер с измерительной диафрагмой цена

- Расходомер вентури основный покупатель

- Вихревой электромагнитный расходомер цена

- Установка и пломбирование дроссельных устройств завод